Der Ornithologische Jahresbericht ist für 10 € zu beziehen über:

- Peter Erlemann

- Gräfenwaldstraße 30

- 63179 Obertshausen

- peter_erlemann@web.de

oder

- Dr. Rüdiger Werner

- Marienstraße 19

- 63322 Rödermark

- rue.werner@t-online.de

Der Ornithologische Jahresbericht ist für 10 € zu beziehen über:

oder

Die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) und die Arbeitsgemeinschaft Fledermaus- und Amphibienschutz laden am Samstag, den 27. Januar, um 14 Uhr zu einem Rundgang um das Naturschutzgebiet „Bong’sche Kiesgrube und Mainufer bei Mainflingen“ ein. Treffpunkt ist der Eingang des Badesees in Mainflingen.

Das 92,6 ha große Naturschutzgebiet wurde 1999 ausgewiesen. Auf dem Gelände des heutigen NSG‘s wurde um 1920 mit dem Abbau von Ton begonnen. 1933 war das Vorkommen erschöpft. Anfang der 1960er Jahre begann der Kiesabbau in der „Bong´schen Grube“, in dessen Folge die heutige Wasserfläche im NSG entstand. Am 9. Juli 1976 wurde dann der Betrieb der Firma „Bong´sche Mahlwerke“ ganz eingestellt. Schon 1977 sind die durch den Ton- und Kiesabbau entstandenen Wasserflächen und der angrenzende Uferbereich des Mains mit Auenstandorten als NSG ausgewiesen worden. 1999 wurde das Gebiet mit dem angrenzenden NSG Mainflinger Mainufer zusammengelegt, und das gesamte Areal erhielt den Status eines EU-Vogelschutzgebietes. Es hat überregionale Bedeutung als Rast-, Überwinterungs- und Brutareal für zahlreiche wassergebundene und bedrohte Vogelarten.

Im NSG gab und gibt es Brutvorkommen von Graureiher, Graugans, Wasserralle, Eisvogel, Grauspecht und Neuntöter. Die erste Brut vom Graureihern war 1992. Heute liegt eine neue Brutkolonie wenige 100 m südlich des NSG’s. Die erste Brut des Kormorans war im Jahre 1998. Bis 2007 war die Brutkolonie auf maximal 144 Paare angewachsen. Seitdem ist die Zahl stark zurückgegangen. Heute ist die Art nur noch zu Besuch. Im ganzen Kreis Offenbach gibt es in den letzten Jahren keine Bruthinweise mehr.

Die Liste der Durchzügler und Wintergäste enthält mehrere Arten, die nur selten und meist in geringer Zahl in Stadt und Kreis Offenbach anzutreffen sind. Hierzu zählen u.a. Pracht- und Sterntaucher, Rothalstaucher, Rohrdommel, Silberreiher, Pfeif-, Schnatter-, Kolben-, Berg-, Eis-, Samt-, Trauer- und Schellente, Zwerg-, Mittel- und Gänsesäger, Fischadler, Fluss-, Raub- und Trauerseeschwalbe. Auch hier gibt es immer weniger Nachweise.

Seit den 1990er Jahren ging die Zahlen der Tauchenten stark zurück. Die Ursache hierfür dürfte die stark zugenommene Unterwasservegetation sein. Der dadurch bedingte Rückgang der Muschelbestände nahm den Tauchenten vermutlich die Nahrung. Zugenommen hat hingegen der Bestand der Schnatterente, die sich überwiegend von Wasserpflanzen, Samen und Rhizomen der Riedgräser ernährt.

Vor über 20 Jahren wurde am Westufer der Nordgrube die Bienenragwurz (Ophrys apifera) entdeckt. Bis 2014 pflegte die örtliche NABU Gruppe die Wiese mit dem Vorkommen, danach hat die AgFA die Pflege übernommen. Heute leidet die Fläche unter einem viel zu hohem Wildschweinbestand, der die Mahd mit dem Balkenmäher zunehmend erschwert. Zwischen den Bong’schen Gruben und dem Main stockt noch ein Auwald. Hier wurde 2023 erstmals wieder eine Beutelmeise nachgewiesen. Der noch nicht verabschiedete Pflegeplan sieht vor allem die Förderung der stark zurückgegangenen Schilfbestände vor. In der Südgrube soll am Steilufer eine neue Eisvogelbrutwand geschaffen werden.

–

Das Jahr 2023 liegt hinter uns. Nachstehend haben Ellen und Peter Erlemann eine Zusammenfassung der Ereignisse erstellt, die unseren Arbeitskreis mehr oder weniger betroffen haben. Der Bericht ist diesmal nach den Themen Ornithologie, Natur- und Artenschutz sowie Interna gegliedert.

Wie üblich haben wir im Januar die auf ornitho.de aus unserem Gebiet gemeldeten Beobachtungen abgerufen. Zudem erhielten wir Daten von Jörg Grimmer, Rudolf Keil und den NABU-Gruppen Hainburg und Dietzenbach. Es waren rund 32.500 Datensätze für den Sammelbericht und die Ergebnisse der WVZ auszuwerten.

Herzlicher Dank gilt Alexander Zaigler und Rudolf Kulig, die sich wieder mit viel Einsatz und Engagement daran beteiligt haben, den Datenberg auf einen überschaubaren und informativen Umfang zu reduzieren – und natürlich meiner Frau Eleonore für die intensive Durchsicht und Korrektur des Manuskripts!

Dieses war Mitte April fertig gestellt, und am Stammtisch im Juni lag der gedruckte Jahresbericht Nr. 39 vor. Mit 3.665 Euro lagen die Druckkosten etwas unter dem Betrag im Vorjahr. Der NABU-Kreisverband hat sich mit 1.000 Euro beteiligt, und die Stadt Offenbach hat uns dankenswerterweise wieder einen Zuschuss in Höhe von 500,00 Euro gewährt.

Der Bericht über das Geschehen in der Vogelwelt in diesem Jahr wird der 40. Band sein. Diese „runde“ Zahl lässt überlegen, ob und wie es weitergehen soll. Darüber haben wir schon einmal bei einem AK-Treffen diskutiert, aber noch keinen Entschluss gefasst. Das Thema wird uns also nochmals beschäftigen.

An der Stelle möchte ich bitten, Berichte über eigene Aktivitäten, interessante und etwas ausführlicher beschriebene Beobachtungen, mitteilenswerte Erfahrungen und Erkenntnisse aufzuschreiben und für unsere Jubiläumsausgabe zur Verfügung zu stellen!

Mitglieder, Freunde und Freundinnen des Arbeitskreises haben auch in diesem Jahr an allen relevanten Gewässern die Zählungen durchführen können. Hierfür herzlichen Dank! Einzelheiten werden im Jahresbericht Nr.40 nachzulesen sein.

Erneut haben Zwergdommel, Bienenfresser und Rohrweihe, und sehr wahrscheinlich auch Wiedehopf und Mittelmeermöwe erfolgreich gebrütet. Der Bestand vom Weißstorch hat auf 10 Bp. weiter zugenommen. Davon waren neun Bp. mit insgesamt 24 Jungvögeln erfolgreich. Eine Brut wurde abgebrochen. Mehr zum Thema wird im Jahresbericht 2023 zu lesen sein.

Im Jahr 2023 gab es in Hessen 1.289 Brutpaare vom Weißstorch, davon 200 ohne Brut. Insgesamt sind 2.760 Junge ausgeflogen, 173 davon sind geschätzt.

Die Brutzahlen von Kormoran und Rohrweihe wurden von Josef Kreuziger für die jährlichen Zusammenfassungen abgefragt.

Für das Büro von Stefan Stübing & Matthias Korn haben Johanna und Rudolf Kulig sowie E. und P. Erlemann im Zeitraum vom 17.03. bis 15.07. Kartierungen im VSG „Sandkiefernwälder der östlichen Untermainebene“ durchgeführt. Insbesondere sollten die Vorkommen von Baumfalke, Flussregenpfeifer, Gartenrotschwanz, Graureiher, Grauspecht, Heidelerche, Mittelspecht, Neuntöter, Schwarzkehlchen, Schwarzspecht, Wendehals und Ziegenmelker ermittelt werden. Bis auf Flussregenpfeifer und Schwarzkehlchen wurden alle Arten nachgewiesen.

Bemerkenswert waren die Zahlen für Mittelspecht (30 Reviere), Schwarzspecht (10), Neuntöter (25) und Gartenrotschwanz (23), vom Graureiher wurden 71 besetzte Nester festgestellt. Nur 4 Reviere haben vom Grauspecht bestanden, und jeweils ein Revier/ eine Brut konnten für Baumfalke, Wendehals und Heidelerche ermittelt werden. Sehr erfreulich waren drei singende Ziegenmelker an großen vor wenigen Jahren durch Windwurf entstandenen Freiflächen.

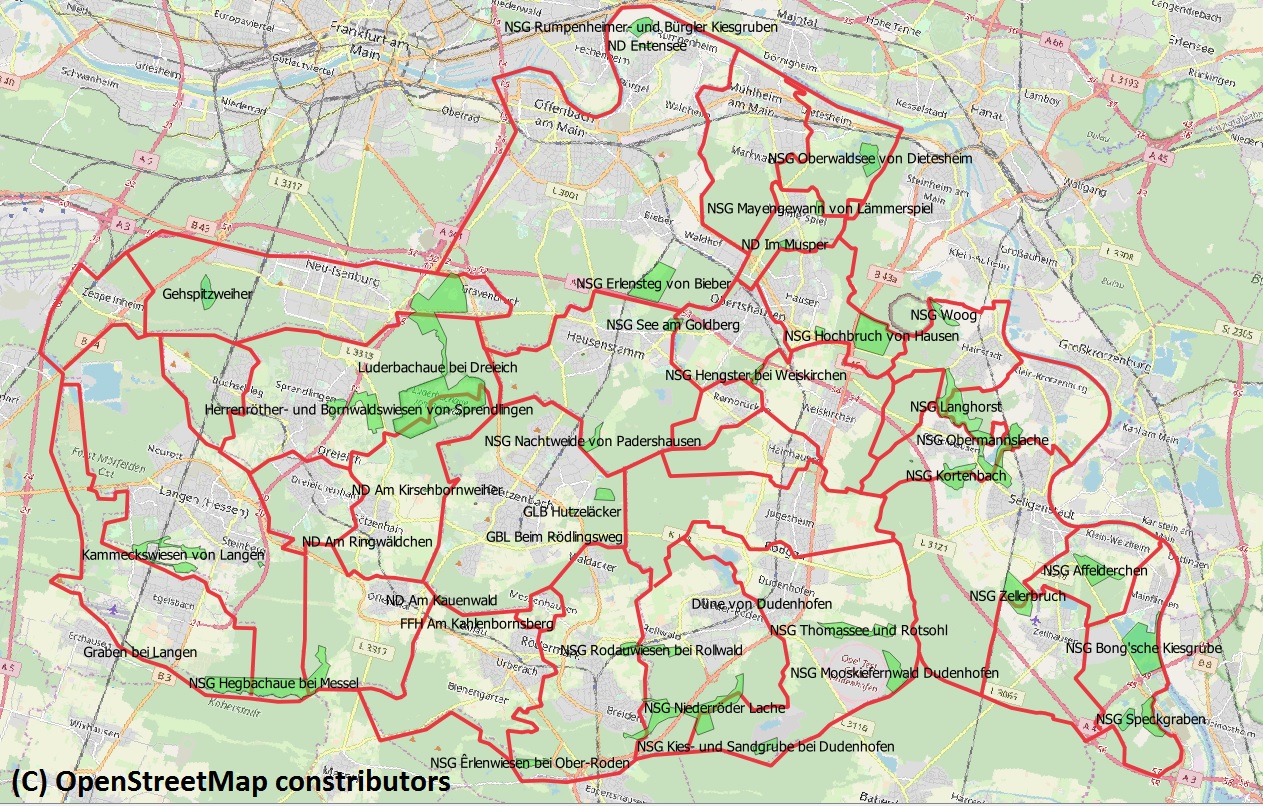

In der Vergangenheit haben wir mehrfach den jeweiligen Jahresvogel kreisweit erfasst, z. B. Pirol, Neuntöter, Teichrohrsänger und Feldlerche. Nach gegenwärtiger Kenntnis kommt der Kiebitz nicht mehr als Brutvogel im Kreis vor. Unabhängig davon sollten wir die Feldfluren kontrollieren und dabei gleichzeitig auf Rebhuhn und Feldlerche achten. Das Rebhuhn wird kaum noch beobachtet, und in den letzten 25 Jahren ist die Zahl der Feldlerche stark zurückgegangen. So könnten wir deren aktuelle Bestandssituation dokumentieren.

See am Goldberg, Hengster bei Weiskirchen, Willersinn´sche Grube bei Dietzenbach: Für die Durchführung von faunistischen und vegetationskundlichen Erfassungen im Rahmen der Erstellung der naturschutzfachlichen Unterlagen zum Wasserrechtsantrag für die Erhöhung der Grundwasserentnahme des Zweckverbandes Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach wurde eine Befreiung von der jeweiligen Verordnung gewährt. Wir hatten uns gegen Begehungen abseits der Wege im NSG See am Goldberg ausgesprochen, auch im Hinblick auf Störungen einer möglichen Brut der Rohrweihe. Die seit Anfang April anwesenden Vögel wurden letztmals Ende Mai beobachtet. Nicht auszuschließen, dass es im Zuge der Erfassungen zu Störungen gekommen ist und die Weihen das Gebiet verlassen haben.

Erlensteg von Bieber: Sabine Steckies und Michael Knauer haben das Gebiet fest im Blick und dem Forstamt mehrere Vorschläge unterbreitet: Einrichtung einer 20 m breiten Wanderbrache (Sibirische Schwertlilie, Orchideen fördern), aufstellen von Sitzwarten, ausbaggern des angrenzenden Grabens zwischen Hartmannsrain und Kleingärten und anlegen von Vertiefungen für Amphibien sowie Pappelaufwuchs im Randbereich entfernen. Mit R. Sehr vom Forstamt Langen hat eine Begehung stattgefunden.

Kritik bestand darin, dass Ende September noch immer Mähgut nicht abgefahren war und von Unbekannten ein eindrucksvolles „Baumgeschwür“ drastisch entfernt wurde.

Ehemalige Tongrube von Mainhausen: Es gab keinerlei Fortschritte im Hinblick auf Maßnahmen, durch die der Wasserspiegel gesenkt werden könnte. Im Juli sind Bohrarbeiten erfolgt, um Bodenproben zu entnehmen. Ziel der Entnahme der Bodenproben soll es sein, die Wasserleitfähigkeit des anstehenden Bodens zu untersuchen im Hinblick auf eine etwaige Beseitigung oder Perforierung der Dichtwand. Das übergeordnete Ziel ist letztlich, den Wasserpegel in der ehemaligen Tongrube abzusenken, um die für den Schwarzhalstaucher geeigneten Flachwasserzonen wiederherzustellen. Ende August wurden nochmals Bodenuntersuchungen (Rammkernsondierungen) vorgenommen. Der Ergebnisbericht zu den Bohrungen wurde beim RP Ende Oktober erwartet; wir haben noch nichts erfahren.

NSG Bong’sche Kiesgrube und Mainufer von Mainflingen: An der Nato Straße wurden auf größerer Fläche die Brombeeren gemulcht und die Obstbäume geschnitten. Danach konnte das Schilf auf der Fläche wieder hochkommen. Die Orchideenwiese an der Stockstädter Straße weißt schwere Wildschweinschäden auf. Die Fläche konnte in diesem Jahr nut gemulcht werden.

Luderbachaue von Dreieich: Im November hat eine Gebietskonferenz stattgefunden. Dieter Ohler hat für die HGON teilgenommen.

See am Goldberg: Im Dezember sind infolge der stürmischen Winde mehrere Kiefern an der Nordgrenze des NSG umgestürzt und haben den Absperrzaun beschädigt. Siegfried Brenner hat den Schaden dem Forstamt gemeldet.

Mitte Dezember hat die Besprechung der Pflegepläne für das Jahr 2024 im Forstamt Langen stattgefunden. An zwei Nachmittagen von 16 bis 21:30 Uhr wurden die meisten NSG’s besprochen. Es fehlte das Amt für Landwirtschaft, so dass nicht auf die Sendefunkanlage Zellhausen eingegangen werden konnte. Anliegen des Forstamtes war Maßnahmen gegen den Eichenprachtkäfer zu ergreifen. Laut Forstamt steht der Ausfall aller Alteichen im Forstamtsbezirk bevor.

Im letzten Jahresrückblick hatte ich angemerkt, dass der NABU – Bundesverband Personen als Betreuer von VSG benennt, die sich dafür beworben haben. Wir haben uns letztlich so entschieden, dass Hartmut Müller diese Funktion übernimmt. Peter Erlemann ist Betreuer im Auftrag der Oberen Naturschutzbehörde.

Der turnusgemäße Runde Tisch (Obere und Untere Naturschutzbehörde, HessenForst, Stadt Rodgau, Firmeninhaber Hr. Weiss, Planungsbüro, Vertreter von HGON und NABU) hat Mitte September stattgefunden. Leider konnte ich aus persönlichen Gründen diesmal nicht teilnehmen.

Dem Protokoll ist zu entnehmen, dass die artenschutz-rechtliche Potentialabschätzung für Brutvögel, Amphibien und Reptilien am 13. Juli erfolgte. Nachstehend die wesentlichen Ergebnisse der Kartierungen im Jahr 2022:

Amphibien

Wechselkröte: keine Nachweise. Erdkröte: keine Nachweise. Kreuzkröte: nur eine überfahrene Kreuzkröte, keine frischen Spuren von eingegrabenen Tieren.

Reptilien

Zauneidechse: Es konnten 2 vorjährige Jungtiere gefunden werden.

Brutvögel

Uferschwalbe: Wie auch im letzten Jahr wurden die Steilwände im westlichen Bereich des Kieswerks im März frisch abgebrochen, um sie für die Uferschwalben attraktiver zu machen. Insgesamt konnten ca. 638 Bruthöhlen festgestellt werden. Diese verteilen sich aktuell auf fünf Bereiche im Kieswerk. Der Bestand wird auf ca. 480 – 520 Bp. geschätzt.

Neuntöter: 3 Bp. im Betriebsgelände.

Mittelmeermöwe: Ein Paar mit zwei frisch flüggen Jungvögeln. Bei Annäherung lenken die Altvögel ab, bzw. fliegen an. Dem Verhalten nach ist eine Brut am Baggersee wahrscheinlich.

Folgende Arten konnten nicht nachgewiesen werden: Rebhuhn, Wachtel (seit 2020 kein Nachweis), Flussregenpfeifer, Feldlerche, Gelbspötter, Orpheusspötter.

Schwarzkehlchen: Die ehemaligen Brutplätze sind im Zuge des Abbaus verloren gegangen. Im Verlauf des weiteren Abbaus ist davon auszugehen, dass sukzessive wieder geeignete Habitate entstehen werden.

Steinschmätzer: Seit Beginn der Potentialbegehungen im Jahr 2016 kein Hinweis.

Mitte Dezember haben wir ein weiteres Gespräch mit dem für den Betreiber der Grube tätigen Biologen Jochen Roeder geführt (J. und R. Kulig, P. Erlemann, K.-H. Lehr). Der Abbau läuft wahrscheinlich noch bis Mitte 2024. Wir haben den Rekultivierungsplan und mögliche Gestaltungsmaßnahmen besprochen.

In 2023 haben ca. 30 Paare Uferschwalben, vier bis fünf Paare Zwergtaucher und mind. zwei Paare Haubentaucher in der Sandgrube gebrütet.

Anfang Juli haben sich mehrere Mitglieder mit Andrea Willinghöfer von der HGON-Geschäftsstelle in Echzell und Herrn Rehbein von der Rosenaugesellschaft zu einer Ortsbegehung getroffen. Der aktuelle Zustand des Weihers sollte festgestellt und mögliche Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung des Gewässers besprochen werden. Im Raum stehen Rückschnitt von überhängenden Ästen, Abbau des alten Steges, Abfischen größerer Fische und Sanierung der Eisvogelwand.

Dreizehn Planungen wurden uns zur Stellungnahme zugestellt. Je zwei in den Gemarkungen Langen, Heusenstamm, Obertshausen, Rodgau und Rödermark; je eine in Neu-Isenburg, Egelsbach und Mainflingen.

Zur Planung der 110kV Erdleitung von Rödermark nach Dietzenbach hat Rüdiger Werner die gemeinsame Stellungnahme für NABU, HGON und BUND verfasst.

Zudem hat uns die geplante Verlegung einer Gasleitung von Biebergemünd MKK bis Lampertheim an der Bergstraße, die durch den Ostkreis führen soll, beschäftigt.

Dr. Heimer vom HGON-AK Darmstadt-Dieburg hat eine gemeinsame Stellungnahme geschrieben.

Herzlichen Dank an die Bearbeiterinnen und Bearbeiter!

Kurz vor Jahresende hat uns noch ein Schreiben vom RP erreicht, das die Aufhebung von Schutzwald betrifft. Stellungnahme kann bis 22.01.2024 erfolgen.

Die Gründungsversammlung ist für den 5. März 2024 geplant.

Seit geraumer Zeit ist der Biber wieder in mehreren Kommunen im Kreis heimisch geworden. Über einige „Probleme“ hatte Peter Erlemann bereits im Jahresrückblick 2022 informiert.

In Mühlheim haben die Biberaktivitäten an der Rodau anscheinend dazu geführt, dass es in naheliegenden Gebäuden zu feuchten Kellern gekommen ist. Dies berichtete mir ein Anwohner. Mit den Aussagen von den Behörden sei man sehr unzufrieden, es ist bisher zu keiner Lösung des Problems gekommen.

Obertshausen: Seit geraumer Zeit ist der Biber am Bauerbach heimisch geworden, wie der Bau von vier Dämmen, angenagte Weiden und zwei von ihm „gefällte“ Apfelbäume belegen! Probleme mit Landwirten oder Wasser-/ Abwasserverbänden sind nicht zu erwarten. Regelmäßige Kontrollen sind allerdings erforderlich, um die Gefahr von vom Biber angenagten und umzustürzen drohenden Bäumen zu vermeiden. Direkt neben dem Bach verläuft ein stark frequentierter Spazierweg.

Heusenstamm: Über negative Meldungen ist nichts bekannt. Sehr erfreulich hingegen die Entwicklung des vom Biber geschaffenen Biotops an der Bieber. Hier hat der Zwergtaucher erfolgreich gebrütet!

Offenbach: Auch im NSG Erlensteg von Bieber hat Castor fiber ein beeindruckendes Bauwerk geschaffen.

Foto: S. Streckies, Nov. 2022

Im November hat Hartmut Müller einer Gruppe AK-Mitglieder die unter seiner Regie im Mainflinger Wald sanierten Bunker gezeigt und über die durchgeführten Arbeiten informiert.

Es war sehr beeindruckend zu sehen, was hier bisher geleistet wurde!

Zur Belohnung gab es eine in einer Ecke hängende Fledermaus zu sehen.

Unsere Treffen in Heusenstamm haben wieder in gewohnter Weise stattgefunden, lediglich im Mai wurde der Termin aufgrund der Reisen mehrerer Mitglieder abgesagt. Hartmut Müller hat den Stammtisch im Oktober geleitet. Das Treffen im Dezember hat in vorweihnachtlicher Stimmung mit Plätzchen, Kuchen, Kaffee und Tee stattgefunden, Hartmut hat einen Film über Fledermäuse vorgeführt. An den 11 Treffen haben insgesamt 133 Mitglieder und Gäste teilgenommen, im Schnitt 12. Zum Jahresabschluss war die Teilnahme mit 16 Personen am höchsten. Gäste waren Ruth Müller und das Ehepaar Einloft-Achenbach aus Dietzenbach. Mehrere Mitglieder mussten aus gesundheitlichen und terminlichen Gründen leider absagen.

Für das Jahr 2023 haben wir beim Kreis neben 625,00 Euro für Geschäftskosten Zuschüsse in Höhe von insgesamt 8.250 Euro beantragt. Diese wurden dankenswerterweise bewilligt.

Die Zuschüsse zum Kauf einer Motorsense und die Reparatur eines Mähbalkens hat der Kreis im Januar überwiesen. Von den für 2023 bewilligten Zuschüssen haben wir bereits den Betrag für die Geschäftsbedürfnisse, die Reparatur des VW-Transporters und den Lohn von Matthias Zapp erhalten. Für die regelmäßige finanzielle Unterstützung sind wir sehr dankbar!

Offen sind derzeit noch die Zuschüsse für die Benzinkosten und Druckkosten für den Jahresbericht. Deren Höhe orientiert sich wie in den Vorjahren an den noch im Haushalt vorhandenen Mitteln.

Für die Arbeiten im NSG Gehspitzweiher bei Neu-Isenburg haben wir über das Forstamt 1.705 Euro erhalten. Erneut hat sich Heinz Kapp sehr bemüht, dass wir diesen Betrag bekommen haben – besten Dank dafür!

In diesem Jahr hat der Arbeitskreis mehrere Spenden erhalten. Wir danken herzlich:

von denen wir jeweils 1.000 Euro erhalten haben!

Zudem danken wir vielmals der Stadt Offenbach und der Stadt Obertshausen für die Zuwendungen, ebenso Herrn Manfred Röder aus Neu-Isenburg für seine Spende.

VW-Bus des Arbeitskreises

Im November hat der TÜV einige Mängel festgestellt, sodass keine neue Plakette zu bekommen war. Ein erster Kostenvoranschlag belief sich auf rund 7.700 Euro. Dank der Bemühungen von Heinz Kapp hat eine andere Werkstatt den Bus für 3.100 Euro „auf Vordermann“ gebracht, und auch der TÜV war zufrieden.

Die Reparaturkosten haben wir Dank des Zuschusses vom Kreis Offenbach in Höhe von 2.000 Euro und einer der obigen Spenden decken können.

Wir danken Heinz Kapp für seinen Einsatz und den finanziellen Unterstützern sehr herzlich!

Webseite des Arbeitskreises

Bedauerlicherweise werden kaum neue Berichte eingestellt. Wie oben unter Jahresbericht 2023 angesprochen, können Artikel und Mitteilungen auch auf der Internetseite veröffentlicht werden.

Naturschutzbeiräte

Die Legislaturperioden sind in diesem Jahr zu Ende gegangen. Bereits im Sommer wurden wir vom Kreis angeschrieben und um Benennung von Vertretern der HGON gebeten. Wir haben Hartmut Müller als Mitglied und Peter Erlemann als Stellvertreter benannt. Die hat der Kreisausschuss bestätigt, und am 20. November hat die konstituierende Sitzung stattgefunden.

Für den Beirat der Stadt Offenbach haben wir Michael Knauer als Mitglied und Sabine Streckies als Stellvertreterin vorgeschlagen. Es gab einige Irritationen, da bereits vor der Anfrage der Stadt Offenbach die Stadtverordneten eine Reihe Personen dem Magistrat vorgeschlagen hatten.

Wir hatten das Thema quasi als erledigt betrachtet, doch dann kam die Nachricht, dass unseren Vorschlägen entsprechend Michael und Sabine in das Gremium berufen sind.

Allen Beteiligten erfolgreiche Mitarbeit und zufriedenstellende Ergebnisse!

Kreisnaturschutzverbände

Vier Termine standen wieder auf dem Programm. Im Januar Allgemeines Treffen der Verbandsvertreter, im Mai Ortsbegehung Hundslochwiese in Dietzenbach, im September Heuwiesenprojekt des NABU Rödermark und im November Gedankenaustausch mit dem Forstamtsleiter über aktuelle Waldthemen.

Rödermark, Runder Tisch Naturschutz

Sven Burger ist für die HGON in dem Gremium tätig. Im Jahr 2023 haben Sitzungen im Februar, Juli und Oktober stattgefunden. Themen waren u. a. Artenschutzkonzepte für Feldlerche und Schwarzkehlchen, ganzjähriger Leinenzwang für Hunde, Einrichtung von Hundewiesen, Erhalt der Streuobstwiesen, Wiedervernässung von Wiesen, Strategien für die Minimierung von Giftpflanzen (Jakobsgreiskraut, Graukresse, Herbstzeitlose).

Ganz herzlichen Dank an Sven für sein Engagement und die regelmäßigen Informationen!

Mitgliederstand

Neben der NABU-Gruppe Seligenstadt, die sich aufgelöst hat, ist ein weiteres Mitglied aus der HGON ausgetreten. Somit hat der Arbeitskreis aktuell 69 Mitglieder.

Gesamtvorstand

Am 1. Dezember hat in Echzell eine Sitzung vom Gesamtvorstand stattgefunden. Mit 16 Personen war die Zahl der Teilnehmer aus verschiedenen Gründen nicht sehr groß.

Vorsitzender Tobias Reiners berichtete u. a.:

die digitale Version ist online in der Unibibliothek Frankfurt zu finden.

Unter dem Gesichtspunkt der neuen Landesregierung muss damit gerechnet werden, dass die HGON in Zukunft wahrscheinlich weniger politischen Einfluss haben wird.

Der DDA möchte einen neuen Brutvogelatlas – ADEBAR2 – verfassen. In diesem Rahmen ist es Wunsch der HGON, einen neuen Verbreitungs-Atlas für Hessen zu veröffentlichen. Dieser soll von der HGON herausgebracht und aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Unschwer vorstellbar, dass ADEBAR2 auf die Mobilisierung von Ehrenamtlichen angewiesen ist!

Aus acht Arbeitskreisen wurde über die Aktivitäten berichtet. Mehrfach kam die Aussage, dass kaum neue jüngere Mitglieder verzeichnet werden.

Für unseren AK hat Peter Erlemann angemerkt:

Ferner wurde berichtet: Das HGON-Fortbildungsprogramm für 2024 ist derzeit in Arbeit. Die Frühjahrstagung am 2.3.24 wird wahrscheinlich das Thema ADEBAR2 haben.

Vielen Dank für die Zusammenfassung von Ellen und Peter Erlemann!

Ob die Zwergdommel wieder zurückkehrt?

Der Rosenauweiher ligt im Westen von Sprendlingen und nordwestlich des Hofguts Rosenau. Er ist Eigentum der HGON und führt dort ein eher verschlafenes Dasein.

Das Grundstück hat eine Größe von 5.900 qm. Der Teich ist von Bäumen gesäumt.

Wir hatten uns heute dort getroffen um zu überlegen, was an zusätzlicher Pflege dort sinnvoll ist. Es steht wohl ein teilweiser Rückschnitt der Bäume an. Der Weiher scheint einen hohen Fischbesatz zu haben. Vielleicht ist ein Abfischen sinnvoll. Vor allem Karpfen sind in dem Gewässer und trüben das Wasser. Es sollen auch Graskarpfen im Gewässer sein. Diese Neozooen schädigen stark die Wasserpflanzen. Vielleicht ist es möglich das Gewässer mehr für Vögel und Amphibien zu optimieren? Auch der etwas baufällige Steg müsste erneuert werden.

Wiederentdeckt haben wir Gerätschaften, die wir selbst vor ca. 20 Jahren verwendet hatten. Die Geräte werden wir wieder reaktivieren für die Landschaftspflege und für die Schulprojekte der AgFA (Arbeitsgemeinschaft Fledrmaus- und Amphibienschutz Seligenstadt und Mainhausen). Bei der Kontaktaufnahme mit der Stadt Heusenstamm haben wir erfahren, dass das Gebäude mit den Garagen verkauft und demnächst abgerissen werden soll.

Wir als HGON haben noch eine begrenzte Möglichkeit einen Teil der Geräte in Neu-Isenburg unterzubringen. Die Gerätschaften, bis vor 20 Jahren gut gepflegt, sehen noch wie neu aus. Sie hatten einen langen Dornröschenschlaf gemacht. Ein Mulcher und ein Schwader müssen repariert werden, alles andere ist voll funktionsfähig. Hierfür und für ein Boot suchen wir neue Standorte! Bevorzugt im Raum Seligenstadt und Mainhausen.

Das NSG Rotsohl und Thomassee von Dudenhofen ist bedeutend für seine Amphibienvorkommen im Kreis Offenbach. Da es bisher keinen Betreuer gab hat nun Hartmut Müller die Betreuung übernommen. Müller, der auch Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz in Hessen e. V. ist, möchte sich für den Erhalt der dortigen Amphibienvorkommen einsetzten. Nachgewiesen sind dort, neben den weit verbreiteten Arten, auch Knoblauchkröte, Kammmolch und Laubfrosch. Ob der Moorfrosch noch vorkommt ist offen.

Corona-bedingt ist unser traditionelles Treffen im Forstamt Langen zur Besprechung der NSG Pflegepläne in diesem Jahr leider ausgefallen.

Das Forstamt hat, leider getrennt in Ost- und Westkreis NSG’s, die Pflegevorschläge für 2021 versandt. Zu den einzelnen NSG’s konnten alle ihre Bemerkungen eintragen und an das Forstamt zurücksenden. Die vorgeschlagenen Maßnahmen stammen aus dem Planungsjournal von NATUREG. Nicht durchgeführte Maßnahmen aus dem letzten Jahr sollen in diesem Jahr nachgeholt werden.

Die verfassten Stellungnahmen sind an das Forstamt zurückzusenden. Sie sollen in einem zweiten Abstimmungsschritt mit den Behörden ONB/UNB/ALR erörtert und bewertet werden.

Eine resultierende finale Fassung soll letztendlich an alle Beteiligte versendet werden und von allen formal abgesegnet werden.

Unsere Bemerkungen, noch nicht vollständig, vor allem für die Ostkreis-NSG’s haben wir am 27. Dezember 2020 an unser Forstamt Langen geschickt.

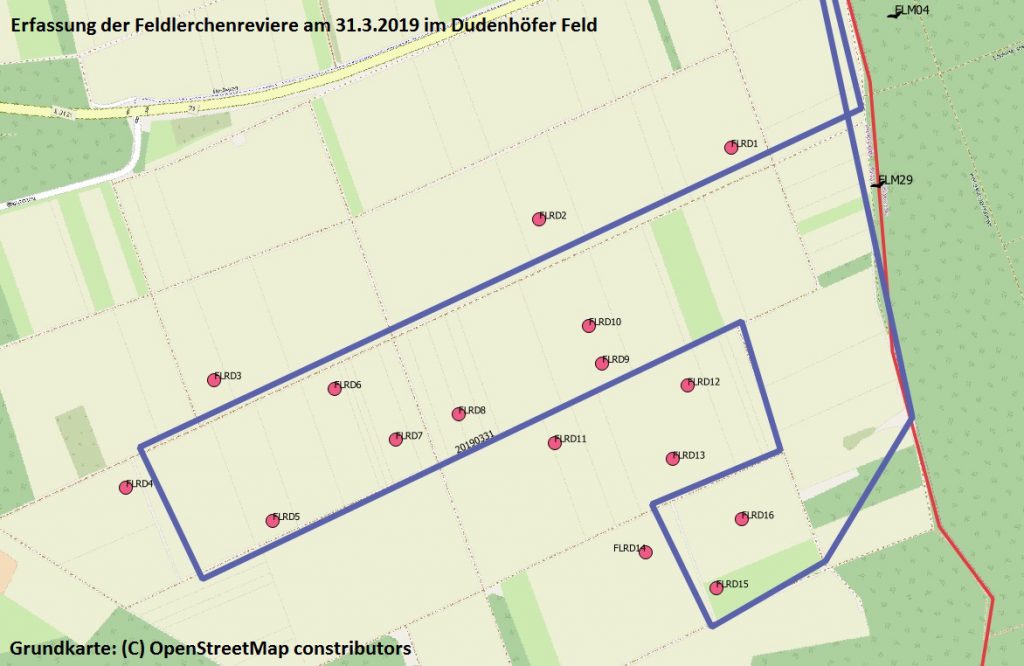

Begehung am 31. März 2019: Die um einen Tag vorgezogene Feldlerchenerfassung im Dudenhöfer Feld fand zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr statt. Anfangs war es sonnig, aber etwas windig. Gegen Ende zog es sich etwas zu. Erfasst wurde mit Klangattrappe (Smartphon). Im Feldbereich waren 16 bis 17 singende Männchen feststellbar.

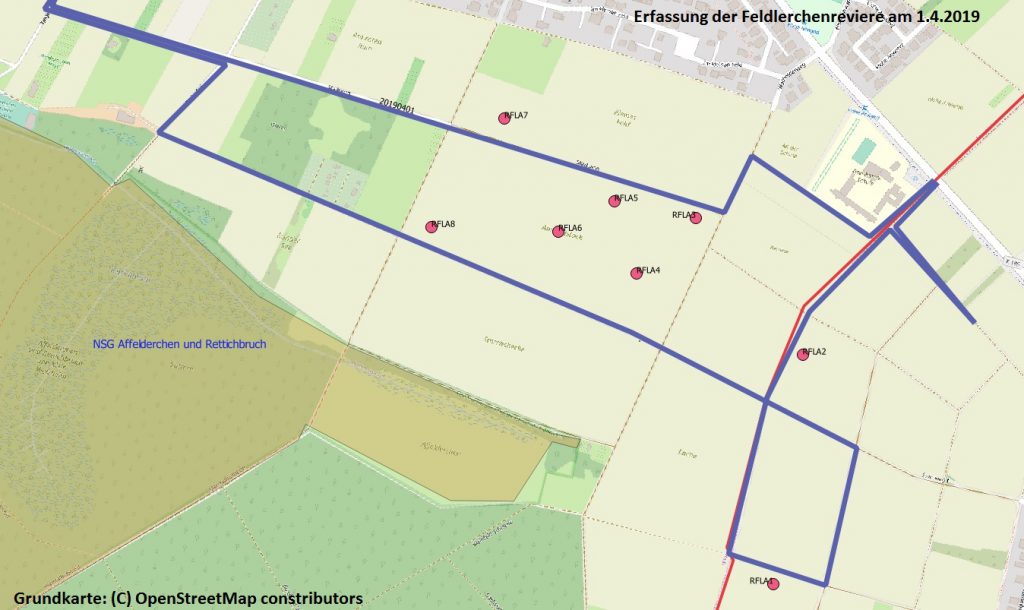

Begehung am 1. April 2019: Bei der heutigen Feldlerchenerfassung in Klein Welsheim zwischen 9:00 und 10:45 Uhr wurden 7 bis 8 Reviere gefunden. Das Wetter war sonnig bei 7°C. Von 21 Hunden waren 3 angeleint. Brut- und Setzzeit ist in diesem Gebiet offenbar kein Thema? Eine Hundebesitzerin durchquerte mit ihrem Hund die Wiese des NSG Affelderschen. Wieviel Orchideen sie wohl dabei zertrampelt hat? Der Hund war auch nicht angeleint!

Das Ergebnis ist gefühlt wesentlich schlechter als bei der letzten Erfassung

Während der Weißstorch vielen Menschen, denen er sich recht eng angeschlossen hat, vertraut ist, ist sein kleiner Bruder Schwarzstorch Ciconia nigra eine weitgehend unbekannte Erscheinung. Anders als Adebar ist er ein scheuer Einzelgänger, der in großen geschlossenen Waldgebieten lebt.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war der Schwarzstorch in Deutschland weit verbreitet. Seine Zahl ging ab etwa 1850 infolge intensiver Verfolgung und Lebensraumzerstörung stark zurück. Aus den 1950er Jahren waren nur noch 10 bis 20 Brutvorkommen bekannt. Auch als Folge von Schutzmaßnahmen setzte gegen Ende der 1960er Jahre eine Bestandserholung ein, die sich bis in die Gegenwart fortgesetzt hat. Nach den Ergebnissen der Kartierungen für den deutschen Brutvogelatlas leben aktuell wieder 650 bis 750 Paare in Deutschland.

In Hessen, wo der Schwarzstorch auch im Frankfurter Stadtwald vorkam, wurde das letzte Paar im Jahr 1909 vom Horst geschossen. Nach der ersten Brut im Jahr 1972 konnte schwerpunktmäßig in den nord- und osthessischen Mittelgebirgen eine Bestandszunahme bis auf gegenwärtig 100 bis 120 Paare festgestellt werden.

Infolge dieser positiven Entwicklung haben sich auch die Chancen erhöht, den heimlich lebenden Schwarzstorch einmal in Obertshausen oder der Umgebung zu beobachten. Dies ge-lingt mit etwas Glück am ehesten im Spätsommer, wenn die mit einer Spannweite von knapp zwei Metern recht auffälligen Vögel in ihre afrikanischen Winterquartiere ziehen.

Im Gegensatz zum Weißstorch mit weißem Hals und weißen Vorderflügeln (rechts) sind diese Federpartien beim Schwarzstorch schwarz gezeichnet, lediglich Bauch und Achselfedern sind bei ihm weiß. Beine und Schnabel sind rot gefärbt.

Der Schwarzstorch besiedelt bevorzugt große Laubwälder mit eingestreuten kleinen Tümpeln und Bächen, in denen er seine Nahrung finden kann. Dies sind bevorzugt Fische und Amphibien, aber auch Würmer, Insekten, Kleinsäuger und Vögel werden erbeutet.

Von März bis Anfang April kommt der Schwarzstorch in seinem Brutrevier an. Die Partner, die ein Leben lang zusammen halten, sind dann bei ihren Balzflügen zu beobachten. Beide bauen ihr Nest aus Zweigen und polstern die Nistmulde mit Moos aus. Das Nest wird jahrelang benutzt, so wie es auch vom Weißstorch bekannt ist. Vor jeder Brut wird es aus-gebessert und erweitert.

Das Paar zeitigt von April bis Juni eine Jahresbrut. Die drei bis fünf Eier werden fünf Wochen abwechselnd von Weibchen und Männchen bebrütet. Es schließt sich eine etwa 65 Tage lange Nestlingszeit an, in der die Jungen von beiden Eltern mit Nahrung versorgt werden.

Nach dem Ausfliegen werden die Jungen noch zwei bis drei Wochen betreut. In dieser Zeit kehren sie immer wieder mal zum Nest zurück. Dann verlassen sie das Brutrevier und ziehen zumeist vor den Altvögeln nach Afrika.

Gefährdungsursachen, die schnell wieder zu einem Rückgang der Brutpaare führen können, sind zunehmend in Waldgebieten aufgebaute Windkraftanlagen, an denen die Vögel durch Kollisionen zu Tode kommen, aber auch ungesicherte Strommasten.

Der HGON Arbeitskreis Offenbach möchte in diesem Jahr wieder die Feldlerche (Alauda arvensis) im Kreisgebiet Offenbach erfassen.

Die Feldlerche kommt bei uns hauptsächlich in Grünland- und Ackergebiete, eventuell auch auf größeren Waldlichtungen mit niedriger Gras- und Krautvegetation vor. Feldlerchen sind Bodenbrüter, die ihr Nest in niedrigen Gras- und Krautarealen anlegt, oft Zweitbruten ab Juni durchführen und bei Gelegeverlusten Nachgelege tätigen kann.

Zwischen Ende Januar bis Mitte März kommen sie aus den Überwinterungsgebieten zurück. Ab April beginnen sie mit der Eiablage. Feldlerchenmännchen singen den ganzen Tag. In den Morgenstunden sind die Gesangsaktivitäten im Flug am höchsten.

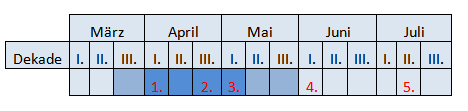

Bei der Erfassung werden singenden Männchen (im Flug oder am Boden) gezählt. Zwei Termine zur Gesangserfassung sind vorgesehen von Anfang bis Ende April. Ein dritter Termin Anfang Mai (Gesang und fütternde Altvögel) soll dan folgen. Wir wollen möglichst früh morgens bis zu 4 Stunden nach Sonnenaufgang erfassen. Haben die Bruten begonnen, erfassen wir auch tagsüber, aber nicht in der Mittagszeit.

Als Brutverdacht werten wir das zweimalig Singen eines Männchen im Abstand von mindestens 7 Tagen von Anfang April bis Anfang Mai. Aber auch intensiv warnende Altvögel begründen einen Brutverdacht. Das Wetter sollte möglichst trocken und windarm sein.

Günstige Dekaden für die Brut- und Zweitbrutkontrollen nach „Methodfenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ Südbeck, Andretzke, Fischer, Gedeon, Schikore, Schröder und Sudfeldt:

Interesse an den Erfassungen? Wir würden uns freuen! Schreiben Sie uns!